こんにちは。持明院の寺嫁です。

80年目を迎えた8月6日午前8時15分

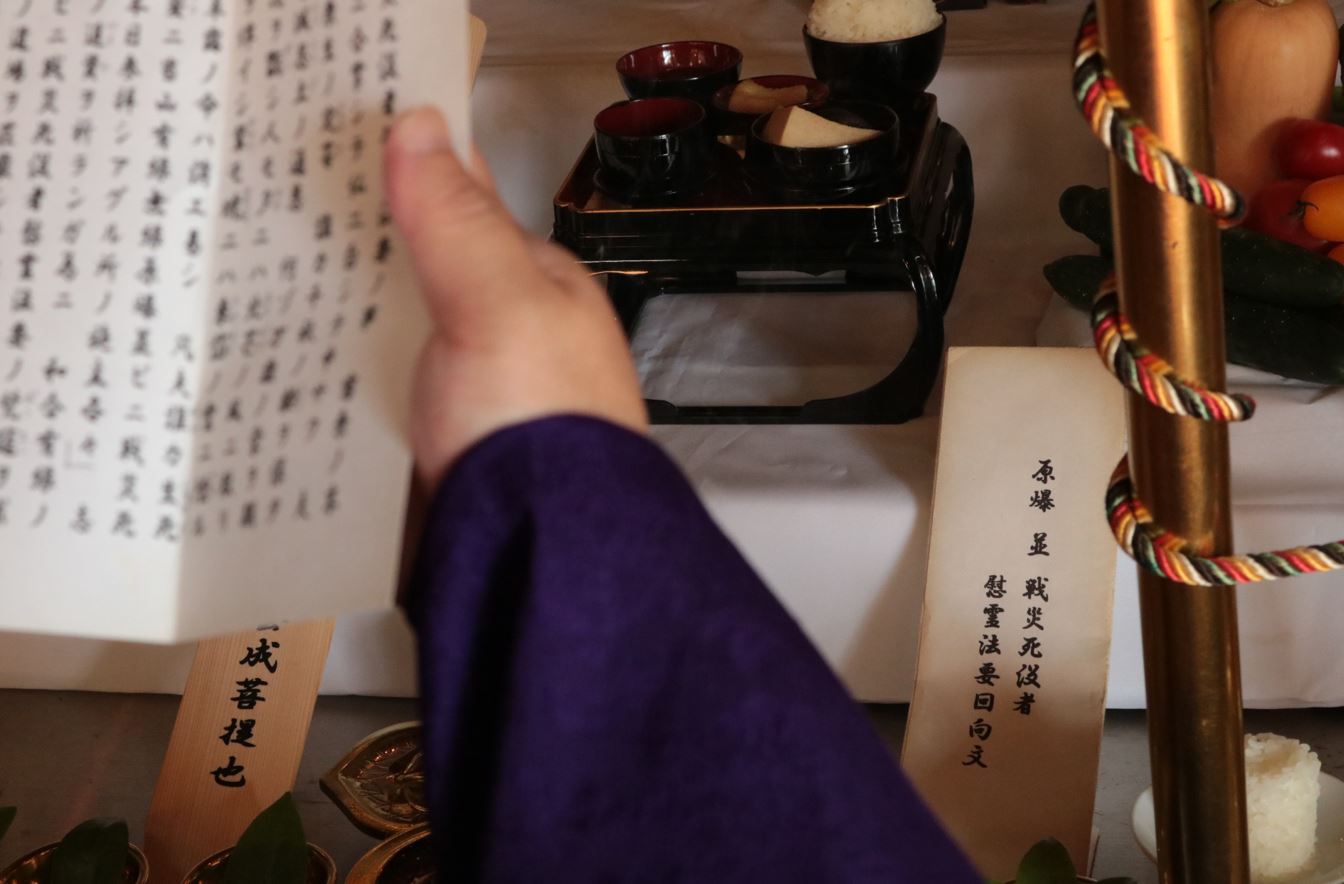

半鐘を打ち鳴らし、原爆投下や戦災によって亡くなられた物故者に黙とうを捧げ、慰霊法要を執り行いました。

前日の我が家では夕食から就寝まで、皆機嫌よく、何故か盛大に盛り上がり、楽しい夜を過ごしていました。

朝は慰霊碑の掃除をし、夕方にはみんなで花を手向けたり話をしていたので、

80年前の5日も、こうして笑って過ごして楽しい何気ない夜を過ごしていたのだろうに、それが数時間後には一変してしまったのか…

と、ふと思いを馳せて、そんな楽しさの中で、なんだか胸が締め付けられてしまいました。

持明院には、戦時中、建物疎開作業のために、市内に学徒動員されていた旧広島市立高等女学校の先生生徒たちの遺骨が眠る「市女の慰霊碑」があります。

広島市立高等女学校(現在の舟入高校の前身)は学徒動員の中では最も多くの犠牲がでた学校です。

その慰霊碑について、詳しく経緯が記された古い資料が見つかりましたのでご紹介します。

1946年 「真言宗 西福院」東南隅に、木碑で「殉職諸先生並びに生徒供養塔」が建立される。この場所は建物疎開に学徒動員され朝礼を行っていた場所であった

1950年 供養塔が「真言宗 持明院」境内に移設

以下 持明院十八世公宣和尚 手記より(一部抜粋)

(西福院が)百メートル道路南側緑地帯に位置する処にありました慰霊木碑を、当時の国の指示とかとの事で、無闇に取り除かれるところに出くわしたのです。余りの無謀に憤慨し、きつく中止を迫り、早速先生並びに遺族の方を訪ねまわり、やっと連絡がつき、斜め向かいであった、当寺内之移転されることとなったのです。

住職はこの時のことを「これこそ亡き霊の引き合わせでなく何でありましょう」と記しております。

原爆投下後、兵役から復員してきた住職が、全焼した寺院を立て直す中、女学生たちの多くの遺骨を安置・供養した心の痛みからきたものなのでしょう。

1951年 木碑の損傷がひどく、遺族会が寄付金を募集し、持明院境内に「追悼碑」を建立する

1967年 木挽町の持明院が「平和都市区画整理」により境内が5割減少することになり、現在の地・戸坂町に移転が決まる。「追悼碑」も移設された。

この時、市女遺族会から慰霊碑碑文と聖観音像が寄進され現在に至る。

最後に追悼碑の裏に刻まれた句をご紹介します。

教え子を水槽に入れ自らはおおひ(おおい)となりて逝きし師あり

万歳の声をいまはに倒れゆきし清き乙女の赤き血の色

ゆきゆきてかへらぬ人をしのびて夜半の木枯を聞く

宮川造六校長先生 歌詞

小早川早苗先生 揮毫

(過去ページ:原爆犠牲者・戦災死没者 慰霊法要(2020年))

(過去ページ:2021年 原爆犠牲者・戦災死没者 慰霊法要を執り行いました。)

(過去ページ:2022年 原爆犠牲者・戦災死没者 慰霊法要を執り行いました。)

(過去ページ:2023年 原爆犠牲者・戦災死没者 慰霊法要を執り行いました。)

(過去ページ:2024年 原爆犠牲者・戦災死没者 慰霊法要を執り行いました。)

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

戦争によって生まれた多くの悲しみや原爆の悲惨さは、

平凡な生活の中に起きた現実であり、

決して過去の出来事として忘れ去ってはならない

───── お知らせ ─────

毎月24日はお地蔵さまとご縁を結べる縁日です。

11時から本堂にて護摩を焚き、ご供養ご祈願をしております。

お気軽にお参りください。

─────────────────